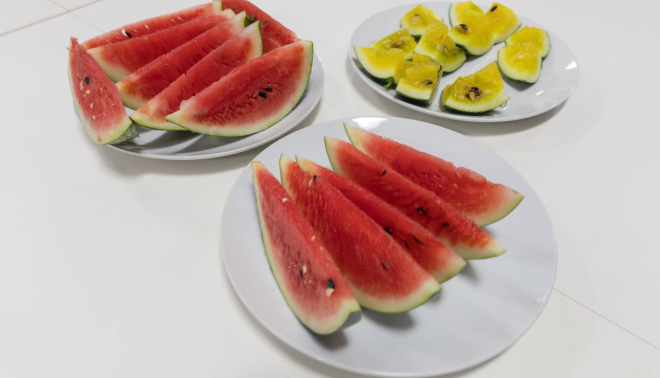

В новой оранжерее НЗК «Восток» российские полярники собрали урожай желтых и красных арбузов

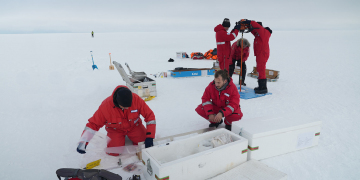

В оранжерее нового зимовочного комплекса «Восток» в Центральной Антарктиде впервые вырастили желтые и красные арбузы. Урожайность культуры удалось увеличить на 20% по сравнению с результатом, полученным в 2023 году на прежней станции. Работы по выращиванию плодово-ягодных культур в рамках эксперимента «Растения» проводится совместно учеными 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН.

Учеными был проведен эксперимент, в ходе которого в идентичных фитотехкомплексах-оранжереях в Антарктиде в НЗК «Восток» и на агробиополигоне Агрофизического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге выращивались одинаковые сорта арбузов. В оранжереях НЗК «Восток» в 2025 году за 104 дня с 6 растений получено 4 плода двух сортов арбуза. По сравнению с 2023 годом удалось получить плоды с красной мякотью массой до 1,2 кг и с желтой мякотью - около 0,4 кг. Таким образом, расчетная урожайность испытуемых сортов арбуза составила 36,0 и 13,0 кг на 1 кв. метр в год соответственно.

Одновременно с Антарктидой урожай был собран на агробиополигоне Агрофизического научно-исследовательского института, где результат оказался несколько выше: 51,2 кг и 22,4 кг с 1 квадратного метра площади в год при средней массе арбуза с красной мякотью 1,6 кг и с желтой мякотью - 0,7 кг.

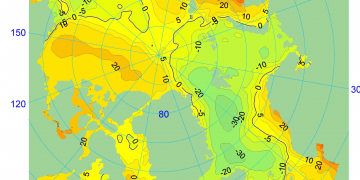

Эксперимент показал, что на урожайность растений влияют климатические условия станции Восток, включая пониженное содержание кислорода, низкое атмосферное давление, вариации естественного электромагнитного фона в районе южного геомагнитного полюса. Большая продуктивность на агробиополигоне была достигнута за счет комфортных условий выращивания, максимально приближенных к реальной среде обитания культуры. Тем не менее даже в непростых условиях у ученых получается увеличивать урожайность растений.

Беспочвенная технология «панопоника» позволяет уже 6 лет стабильно и программируемо получать ожидаемые урожаи овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции Восток. Процесс выращивания различных растений и особенно арбузов оказывает позитивное действие на полярников, положительно влияя на их психолого-эмоциональное состояние.

В 2026 году, наряду с продолжением исследовательской работы по подбору высокоурожайных и скороспелых сортов и гибридов овощных, бахчевых культур, адаптированных к условиям центральной Антарктиды, полярники планируют вырастить на станции Восток садовую землянику.

Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. Она была основана 16 декабря 1957 года на равнинной снежной поверхности ледникового плато на высоте 3 488 метров над уровнем моря в 1460 км от побережья. Климатические условия на станции Восток самые суровые на Земле. Зимой температура ежегодно опускается ниже значений –70°С, а в летние месяцы крайне редко поднимается выше -30°С. Именно на станции Восток в июле 1983 года была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2°С. Температурный максимум, зарегистрированный на станции Восток – минус 13,6°С. При этом среднегодовое атмосферное давление в районе расположения станции составляет 624,2 гПа, а средняя годовая относительная влажность воздуха – 71%. В декабре 2024 года на станции Восток был открыт новый зимовочный комплекс, оснащенный всем необходимым для комфортной работы и жизни полярников. Общая площадь НЗК превышает 3 000 кв. метров. В период зимовки на станции могут пребывать до 15 полярников и до 35 ученых в сезон летних научных работ.

Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) – непрерывно работающая экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Антарктике. В РАЭ участвуют зимовщики и сезонные отряды, работающие антарктическим летом. В Антарктиде сотрудники института постоянно ведут мониторинг изменений природной среды на 5 круглогодичных станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. В летний период выполняют работы на сезонных полевых базах Молодёжная, Дружная-4, Оазис Бангера, Русская и Ленинградская.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.10.2012 г. №1872-р Арктический и антарктический научно-исследовательский институт назначен государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Антарктике в интересах Российской Федерации. За 105 лет научной работы специалистами института организовано около 1 200 экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1994 году институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. В настоящее время ААНИИ входит в структуру Росгидромета. С 2017 года институт возглавляет доктор географических наук, профессор РАН Александр Макаров.

Агрофизический научно-исследовательский институт (АФИ) является институтом первой категории по профилю «Генераторы знаний» и ведущей научной организацией России. С 1932 года институт занимается научными исследованиями и разработками в области агрофизики, земледелия, агропочвоведения, мелиорации и растениеводства, а также выявления физических, физико-химических, биофизических процессов и механизмов взаимодействия генотип-среда в системе «почва – растения – деятельный слой атмосферы» с целью установления основных закономерностей продукционного процесса для разработки научных основ, методов, технических, математических средств и агроприемов рационального использования природных ресурсов, повышения эффективности и устойчивости агроэкосистем в полевых и регулируемых условиях, создания новых форм растений с прогнозируемым комплексом хозяйственно ценных признаков. На основе знаний о механизмах и закономерностях взаимодействия растений со средой обитания, получаемых при физико-химическом и математическом моделировании агроэкосистем, разрабатываются новые высокоэффективные экологически безопасные приемы, технологии и средства управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур и качеством получаемой растительной продукции, в том числе, в экстремальных условиях Арктики и Антарктики; создается оригинальное вегетационно-облучательное оборудование различного типа, включая ризотронную технику для круглогодичного выращивания растений, проведения исследований и производства растительной продукции высокого качества. Созданное оборудование и технологии, помимо антарктической станции «Восток», уже нашли свое применение в ряде школ Мурманской области и гимназий Санкт-Петербурга, а также в некоторых НИИ. За более чем 90-лет существования Агрофизического института его научная деятельность была направлена на решение фундаментальных и приоритетных прикладных задач, а также на проведение научных исследований на экосистемном уровне с целью изучения механизмов функционирования и взаимодействия компонентов агроэкосистем, динамических процессов их трансформации, устойчивости и самовосстановления после антропогенных и естественных воздействий в условиях изменяющегося климата. С 2016 года институт возглавляет доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Юрий Чесноков.

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН является одним из наиболее авторитетных в мире научно-исследовательских центров, связанных с комплексным решением задач, возникающих при освоении человеком космического пространства. Основные направления деятельности института охватывают актуальные проблемы современной биологии, физиологии, психологии и медицины. ИМБП определен головной организацией по разработке и внедрению в практику системы медико-биологического обеспечения космических полетов различной продолжительности и степени сложности. Институт является ведущей организацией по реализации национальной научной программы медико-биологических исследований на борту пилотируемых и беспилотных комических объектов. В ИМБП ведется разработка штатных медицинских средств, а также целевых полезных нагрузок для проведения опережающих исследований, связанных с медицинским и эргономическим сопровождением создания перспективных космических аппаратов. Подразделения института проводят большой объем фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по изучению влияния различных экстремальных факторов космического полета на организмы человека и других живых существ с целью расширения потенциала профилактических мероприятий негативного воздействия космической среды; ведут разработку методов и средств обеспечения безопасности, сохранения здоровья и поддержания работоспособности человека в экстремальных условиях; осуществляют научно-практические исследования, связанные с решением проблем обитаемости автономных комплексов и управления функциональным состоянием человека в условиях измененной среды обитания. Важным направлением исследований является создание моделей биологических систем жизнеобеспечения космических экипажей применительно к дальним космическим полетам и напланетным базам, изучение их структурных и функциональных характеристик. В течение ряда лет проводятся исследования роста и развития высших растений под влиянием факторов космического полета. В ИМБП проводят биоэтическую экспертизу обоснованности и безопасности экспериментальных исследований с участием человека и животных. Постановлением Правительства РФ №648 от 05 июня 1994 года Институту присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации, который был неоднократно подтвержден по результатам мониторинга деятельности Института. В разные годы Институт возглавляли ведущие ученые в области физиологии, космической биологии и медицины: академики А.В. Лебединcкий, В.В. Парин, О.Г. Газенко, А.И. Григорьев и И.Б. Ушаков. В настоящее время директором института является академик О.И. Орлов.

Фото: Роман Красноперов, ААНИИ