Ученые ААНИИ отмечают присутствие тихоокеанских вод в восточном секторе Северного Ледовитого океана

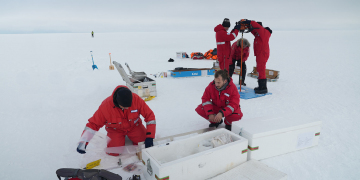

Научно-исследовательская станция «Северный полюс-42» продолжает дрейф в Арктическом бассейне Северного Ледовитого океана. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института работают в районе 84,5°с.ш. и 176,5° в.д. – менее чем в 650 километрах от точки географического Северного полюса. Комплексных научных исследований на этом участке Северного Ледовитого океана не проводилось с 2007 года.

Ледовая обстановка в районе ледового научного лагеря относительно стабильная. Толщина льда на базовой льдине достигла 1,6 метра. Близится окончание полярной ночи, появляются условия для новых видов наблюдений.

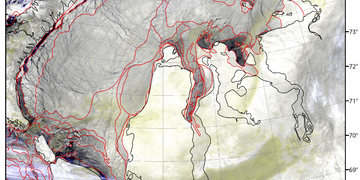

«Траектория дрейфа станции прошла над несколькими морфометрическими структурами дна океана, включая хребет Ломоносова, котловину Подводников и западный склон хребта Менделеева. Регулярные океанографические зондирования от поверхности до дна позволили детально изучить вертикальную термохалинную структуру вод в этих районах, характерную для зимнего сезона. По мере движения станции на восток, отмечается снижение солености верхнего однородного слоя, что указывает на возрастающее влияние распресненных поверхностных вод из круговорота Бофорта. Эта аномалия, в свою очередь, в значительной степени формируется за счет тихоокеанской воды, проникающей в Арктику через Берингов пролив», – рассказал начальник дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42» Александр Ипатов.

Это важные процессы, которые необходимо детально изучать и анализировать, так как заток теплых вод Тихого океана оказывает существенное влияние на растепление Арктики.

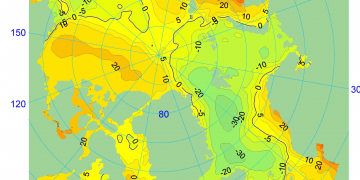

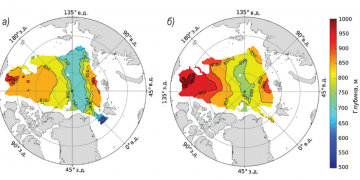

На распределениях температуры и солености выделяются три водные массы. Верхний распресненный слой, расположенный от поверхности до 30-50 м, который однороден по температуре, близкой к точке замерзания. Его нижняя граница соответствует глубине сезонной халинной конвекции, развивающейся при зимнем нарастании льда и выделении в подледный слой рассола, увеличивающего соленость/плотность воды. Ниже – до глубины около 100 – 120 м находится слой так называемого холодного галоклина, в пределах которого температура сохраняется близкой к точке замерзания, а соленость резко возрастает. Слой холодного галоклина формируется вдоль континентального склона Евразии в результате шельфовой конвекции и каскадинга холодных уплотненных вод, после чего постепенно распространяется в глубоководном бассейне. Ниже этого слоя располагается теплая и соленая вода атлантического происхождения, так называемая атлантическая вода в Северном ледовитом океане.

Атлантическая вода традиционно определяется как слой с положительной температурой и повышенной соленостью Абсолютный максимум температуры 1.45°С находится на глубине 250 м и показывает положение ядра глубинного течения. Этот максимум располагается у западного склона хребта Ломоносова, что указывает на генеральное северное направление переноса АВ вдоль хребта. Нижняя граница АВ находится на глубине около 600 м. Под атлантическими водами располагается глубинная водная масса, характеризующаяся отрицательной температурой и соленостью более 34.9 ЕПС. На разрезах в котловине Подводников и у западного склона хребта Менделеева описанное распределение термохалинных характеристик в целом сохраняется, но появляется ряд особенностей. По мере движения на восток, заметно (на 1 – 1.5 ЕПС) снижается соленость верхнего однородного слоя, что указывает на возрастание влияния распресненных поверхностных вод из круговорота Боффорта. Также уменьшается максимум температуры в ядре атлантических вод до 0.9 – 1.0°С, а само ядро размывается и перестает выделяться в виде четко локализованной замкнутой области. Это указывает на отсутствие в этих районах сильных однонаправленных глубинных течений. Предварительное сравнение с имеющимися ограниченными (общее число исторических измерений в районе дрейфа незначительно) материалами измерений в районе дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс-42» позволяет предположить, что температура в ядре атлантических вод примерно на 0.2-0.3°С ниже, чем в середине 1990-х годов, когда была зафиксировано аномально-теплая атлантических вод в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана.

Экспедиция «Северный полюс-42» (СП-42) стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1») начала работу 21 мая 1937 года. С тех пор каждой следующей экспедиции присваивалось название «Северный полюс» и порядковый номер. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций. На протяжении 75 лет дрейфующие станции выполняли комплексные исследования в области океанологии, метеорологии и биологии моря, отслеживали динамику изменения площади льдов, производили наблюдения в ионосферном и магнитном полях планеты, позволяющие делать выводы о распространении радиоволн. В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции «СП-40» эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет: критическое состояние льда, подвижки, трещины, разрывы не оставляли возможности поддерживать работу ледового лагеря. С 2022 года программа дрейфующих арктических станций возобновлена на технологически новом уровне – при поддержке уникального научно-экспедиционного судна «Северный полюс».

НЭС «Северный полюс» – уникальное научно-экспедиционное судно, ледостойкая платформа (ЛСП), обладающая функционалом научно-исследовательского центра и предназначенное для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжёлые вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания для 14 членов экипажа и 34 человек научного персонала при температуре до -50° и влажности 85%. Основные тактико-технические характеристики судна: длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость – не менее 10 узлов; прочность корпуса – Arc8; автономность по запасам топлива – около 2 лет; срок службы – не менее 25 лет.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.10.2012 г. №1872-р ААНИИ назначен государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Антарктике в интересах Российской Федерации. За 105 лет научной работы специалистами института организовано около 1200 экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1994 году институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. С 2017 года институт возглавляет доктор географических наук, профессор РАН Александр Макаров.